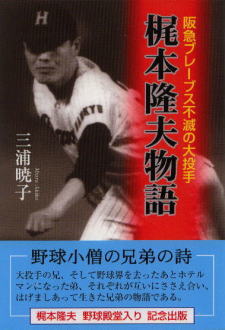

| ISBN978-4-88978-081-9 | 「野球小僧」という歌をご存じだろうか。昭和26年(1951年)にヒットした歌謡曲で、当時、一世を風靡した人気歌手・灰田勝彦の名を不動のものにした名曲だ。 軽快なメロディにのって、「♪野球小僧に逢ったかい、男らしくて純情で、燃える憧れスタンドで、じっと見てたよ背番号・・」という胸にしみる歌詞が踊る。灰田自身が大変な野球ファンで、「歌よりも野球が好きだ」と豪語していたほどだった。いや、灰田だけではない。戦後、日本人の多くが、野球に夢中だった。大人も子供も、キャッチボールに精を出し、選手でもないのに野球帽をかぶっていた。 だからこそ、こういう歌ができたのだ。戦争が終わり、新しい時代の到来をとまどいつつも受け止めながら、みんなが野球選手に憧れ、自らも野球小僧たらんとしていた。 昭和20年秋、一人の少年がキャッチボールを始めた。終戦を告げる玉音放送が町に流れてから、1ヶ月ほどたった頃のことだ。まだ「野球小僧」の歌を知る人はいなかったけれど、彼はまさに「野球小僧」そのものと呼ぶべき男の子だった。 ひょろりと背が高く、人一倍大きな手を持つ少年が大切に握っていたのは、一つのスポンジボール。軟式テニスで使うふわふわのボールである。物資乏しい折り、野球の硬球は手に入りにくかったのだ。日常の食べ物さえ、ままならない日々。闇屋に頼って、ようやくいくばくかの米や豆を手に入れても、その日のうちに食べきってしまう、そんな時代である。野球のボールなど、お腹の足しになるはずもなく、後回しにされるのは当然であった。 しかし、少年は、そんなことには頓着しなかった。スポンジボールであろうが、硬球であろうが、とにかく体を動かし、ボールを投げていられれば、幸福だったからだ。 少年は運動靴さえはいていなかった。日本人離れした大きな足に合う靴が見つからず、ワラジを履いていたからだ。足にはワラジ、手にはスポンジボール。かなり珍妙ないでたちだが、フォームは驚くほどしなやかだった。コーチがいたわけでもないのに、少年の体は弓のようにしなり、スピードのあるボールを生み出し続けた。 投げているのが楽しいから、ボールを握っていると幸福だから、ただそれだけの理由で、少年は投げ続けた。もっと練習してうまくなろうとか、プロの選手になって金を稼ぎたいとか、そんなことは考えていなかった。そもそも自分の将来について、真剣に思いを巡らしてはいなかったのだ。空き地があって、ボールがあって、それを投げ合う友達がいる。それだけでよかった。それこそが、少年のすべてだった。 しばらくすると、3つ違いの弟も、キャッチボールに加わるようになった。「兄ちゃんがしていることは何でもしてみたい。兄ちゃんみたいになりたい」。そんな思いが、弟を野球に向かわせた。野球をすること、それは兄に近づくことに他ならなかった。 その時、二人の兄弟は知らなかった。自分たちが相次いでプロ入りし、大勢の観客を沸かせるようになることを・・。ただ楽しいからと握ったボールがお金を稼ぎ出し、数々の栄光を生むことになることも・・。そして、同時に、野球が二人に多くの苦しみ、悩みをもたらすことになることも・・。兄は弟に、弟は兄に、なるべく速いボールを投げ込み続けることしか考えていなかったのだ。 しかし、運命は兄をプロ野球の選手にいざなった。彼はとくに覚悟を決めた様子も見せずにプロ入りした。スポンジボールを握ってキャッチボールを始めたときの自然さで。そして、その後の20年、ただ投げ続けた。 その間、楽しいことばかりではなかった。ひどい罵声を浴びることも数多くあった。「なんで俺がこんな思いをしなくてはならないんだ」と、唇をかんだこともある。手にしたボールを思い切り、マウンドにたたきつけそうにもなった。しかし、彼はそれをしなかった。「自分は何も知らん田舎もんや。野球しかできん、これしかないんや」と、呟きながら、ひたすらに、何も言わずに投げ抜いたのだ。 ポーカーフェースという言葉があるが、兄の場合は、そんな生やさしいものではなかった。顔だけではなく、体全体、いや、生き方そのものに、感情がしまいこまれている。プロ野球の選手を引退後、次第に人々の記憶から消えていくことも意に介さず、過去の栄光を懐かしむことさえせず、秋の日の朝、眠るように逝ってしまった。最期の最期まで、静かに、穏やかに。スポンジボールを握っていた手をきちんと胸に組み、眠ったまま逝ってしまった。 野球の職人、その言葉にふさわしい人生であった。 一方、そんな兄を慕い、同じプロ野球の世界に身を投じた弟には、また違った運命が待ちかまえていた。兄のあとを追い、兄と同じチームで生きていこうと決心した弟に、神は過酷な試練を用意していた。練習を積み重ね、プロの水にもなじみ、弟も次第に勝ち星をあげる力をつけつつあった。しかし、入団してから5年が経ったとき、弟は激しい肘と肩の痛みに襲われる。野球選手にとって、致命的な故障である。投げたいのに投げられない。黙々と投げ抜く兄に少しでも近づきたいと思っても、ボールを握ることさえできない。その無念さ。その悔しさ。 しかし、弟はその運命に押しつぶされはしなかった。彼は兄のあとを追うのを辞め、自分の人生は自分で切り開こうと決心するのだ。 二人が野球を始めた頃、日本は今では想像できないほど貧しかった。食べるものも十分とはいえず、冷暖房完備の部屋など、あり得ない。もちろん、テレビゲームもパソコンも、そして、子供部屋もなかった。ないないづくしの毎日を彼らは過ごしていかねばならなかた。 けれども、その頃の子供たちには、今の子供が失ってしまったものがあった。 空き地である。 町の空き地はそのまま少年達のグラウンドとなり、彼らを即席の野球選手に仕立て上げた。空き地のマウンドにたてば、ユニフォームなど着ていなくても、男の子は主戦投手になれたのだ。何もない時代だったけれど、いや、何もない時代だったからこそ、日本中に「野球小僧」と呼びたくなるような野球が大好きな少年があふれ、駆け回っていた。野球こそが少年達の夢だった。 この物語は、そんな愛すべき「野球小僧の兄弟」が、夢を果たそうと二人で挑んだ戦いの記録である。 |

|

|

| 三浦 暁子著 四六判 280頁 定価(本体1600円+税) |