| ISBN4-88978-030-0 | 川と堀に囲まれた愛すべき町堀江。元禄時代から連綿と続く若者の魂が、その精神を受け継ぎ、時代を先取りし、浪速の地に商売、文化、芸能、スポーツなどの花を咲かせてきた堀江。三百年の時を越え、時代に合わせて形を変え、したたかに生き続けてきた堀江の歴史を辿る。 まえがき 東京渋谷・恵比寿(えびす)と対抗し、若者のファッションとグルメの先端を行く大阪・堀江。 アメリカ村から四ツ橋筋を越えた一角に、今まさに、新しいトレンドが生まれようとしています。 それは元禄の時代、封建制度の枠をぶち破って爆発した大阪町人の活力が、今、三百年の時空を超えて、二十一世紀の中で形を変えて、蓄積されたエネルギーを放出し始めた感があります。 そこには、人の世の喜怒(きど)哀楽(あいらく)だけではなく、また、目先の利潤を追う姑息な商人には似つかわしくない、文化・芸能、学術、経済などの多岐にわたる果敢な挑戦がありました。遊郭(ゆうかく)という隠微(いんび)な世界とは無縁な、だからこそ自然への畏敬と敬慕に似た真摯(しんし)な取り組みもありました。 大胆かつ柔軟に生き抜いてきた堀江の姿は、大阪の縮図でもあり自由奔放に活路を求めて、未来へ立ち向かおうとする若者に、力強い味方となるに違いありません。 堀江に在住すること三十六年、その成り立ちと経緯(けいい)を、限りない愛着と執念で訪ね歩きました。 |

|

|

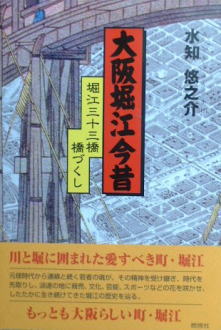

| 水知 悠之介著 四六判200頁 定価(1500円+税) |

| 堀江いまむかし 堀江のあらまし まずは四ツ橋から 新町『へのか』を走り抜け 堀江三十三橋 ・・・橋づくし *一の橋・吉野屋橋(よしのやばし) ・・・四ツ橋の煙管屋(きせるや) *二の橋・西長堀橋(にしながほりばし) ・・・材木浜と薪炭(しんたん)問屋(どんや) *三の橋・宇和島橋(うわじまばし) ・・・橋を渡れば、そこは市の側芝居小屋 *四の橋・富田屋橋(とんだやばし) ・・・橋上で天体観測する間長涯(はざまちょうがい) *五の橋・問屋橋 (といやばし) ・・・・堀江六人斬りと大石順教尼 *六の橋・白髪橋 (しらがばし) ・・・・阿弥陀池を取り囲む遊郭の街 *七の橋・鰹座橋 (かつおざばし) ・・・大財閥三菱商事発祥の地 *八の橋・玉造橋 (たまつくりばし) ・・・土佐稲荷にからむ怨念(おんねん) *九の橋・高橋 (たかばし ) ・・・肥船(こえぶね)とガタロも行き来する川筋 *十の橋・州崎橋 (すざきばし ) ・・・松島遊郭の横車と馬の田原坂 *十一の橋・下繋橋(しもつなぎばし) ・・・公設市場と卸売り市場 *十二の橋・御池橋(みいけばし ) ・・・かき船で味わう水の情緒 *十三の橋・清水橋(しみずばし ) ・・・掛け替えた筋違い橋と三角公園 *十四の橋・雪踏橋(せったばし ) ・・・消えた雪踏(せった)の供養に「夕霧と小梶」 *十五の橋・木綿橋(もめんばし ) ・・・木綿と藍(あい)とふとんまで *十六の橋・金屋橋(かなやばし ) ・・・銅(どう)吹き屋(ぶきや)と住友と幻の府会議事堂 *十七の橋・堀江橋 (ほりえばし ) ・・・堀江誕生と大阪奉行所(ぶぎょうしょ) *十八の橋・浪速江橋(なにわえばし) ・・・平成の堀江誕生と戦後の都市計画 *十九の橋 ・隆平橋 (りゅうへいばし) ・・・太棹(ふとざお)の義太夫節(ぎだゆうぶし)のメッカ *二十の橋 ・賑江橋 (しんえばし ) ・・・堀江遊郭、寄場(よせば)と演舞場 *二十一の橋・高台橋(たかきやばし) ・・・堀江大尽・砂糖の赤裏、おまけにグリコ *二十二の橋・阪栄橋(はんえいばし) ・・・立花通りに林立する道具屋 *二十三の橋・瓶橋 (かめばし ) ・・・木村蒹葭堂(けんかどう)ここにあり *二十四の橋・黒金橋(くろがねばし) ・・・ピンショウ船、出動す。 *二十五の橋・水分橋(みずわけばし) ・・・木津川に開く海運業者の街 *二十六の橋・深里橋(ふかりばし) ・・・人力車夫、巡航船を襲撃する *二十七の橋・住吉橋(すみよしばし) ・・・御輿(みこし)渡御列(とぎょれつ)と御旅所(おたびしょ) *二十八の橋・幸橋 (さいわいばし) ・・・大阪相撲の発祥と終焉(しゅうえん) *二十九の橋・幸西橋(こうざいばし) ・・・紀州藩蔵屋敷と高台(たかきや)小学校 *三十 の橋・汐見橋(しおみばし ) ・・・「パンヤの食堂」と「マルキのパン屋」 *三十一の橋・日吉橋(ひよしばし ) ・・・水野越前、太鼓屋(たいこや)(遊郭)を作る *三十二の橋・千代崎橋(ちよざきばし) ・・・新町・堀江・松島のトライアングル *三十三の橋・大正橋 (たいしょうばし) ・・・おまけの一橋、安政津波の碑(ひ) |